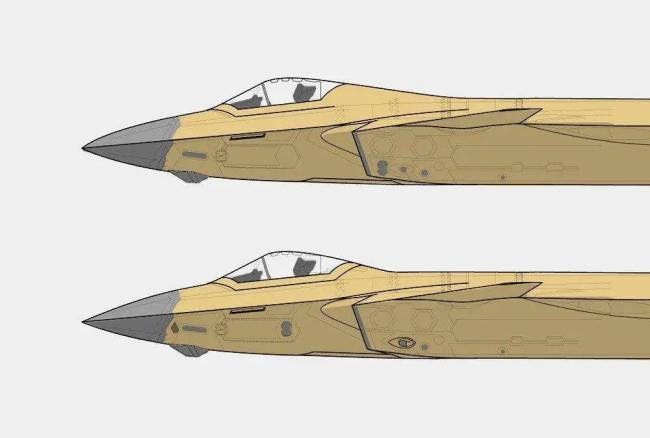

“黑皮版”歼-20A首次亮相!新材料应用让雷达探测距离暴涨3倍? 隐身与感知双重突破。近期,一架涂装独特、背部高度增加的歼-20A战斗机在九三阅兵彩排中吸引了军迷和国际媒体的目光。与最早服役的歼-20相比,这一改进型的歼-20A不仅更换了疑似与歼-35相同的新一代国产隐身涂层,还升级了国产涡扇-10C发动机,并在机舱后部进行了明显的结构提升。更重要的是,其雷达探测能力提高了三倍,标志着中国空军在电子侦察和远程打击领域迈入了崭新的时代。

被称为“黑皮版”的歼-20A采用了深色涂装,这种涂装与中国另一款五代战斗机歼-35的颜色十分相似,可能是为了进一步优化其隐身性能。座舱后方的高度增加不仅优化了飞机在跨声速飞行时的气动特性,减少了约10%的飞行阻力,还为机体内部扩展提供了额外空间,从而为集成航电和电子战设备保留了宝贵的容量。这些改动意味着歼-20A的能力不仅表现为“能看得更远、打得更远”,还加强了其信息处理能力,为未来与无人机、天基平台乃至战略预警系统的深度融合奠定了基础。

歼-20的雷达探测能力的巨大提升最为惊人。此次提升的核心技术突破源于中国在第三代半导体材料——高纯半绝缘碳化硅(SiC)方面的自主研发成功。山东大学徐现刚教授团队经过20年的努力,攻克了12英寸碳化硅单晶片的制造技术,打破了美、日、欧在高端碳化硅材料领域的长期垄断。这一新材料被广泛应用于氮化镓(GaN)T/R组件中,是构建下一代有源相控阵雷达的关键基础材料。碳化硅以其优异的导热性能、强大的电击穿强度以及良好的绝缘特性,使得雷达可以在更高功率和较低热负载的条件下工作,从而实现探测距离的指数级大幅提升。

根据理论计算,如果以歼-20最初的雷达探测半径为300公里计算,则提到三倍后的探测范围将接近520公里;而若原始探测范围为600公里,则甚至有潜力接近1000公里的超远探测距离。这一能力甚至超越了许多大型预警机的雷达性能,真正实现了“先敌发现,先敌制胜”。

过去,中国的雷达核心组件严重依赖进口,尤其是碳化硅晶圆长期受到美国Cree、日本罗姆、德国SiCrystal等公司的控制。由于这些产品价格高昂且受军用技术出口限制,给中国的武器研发带来了制约。如今,中国已能够自主实现高端碳化硅基板的大规模生产,技术水平甚至达到并超越了欧美一代,保障了军用雷达的独立性,开启了中国在雷达性能领域的“自主超车”之路。

这项技术突破的意义不仅限于歼-20战斗机本身。未来,这项技术的广泛应用将拓展到新一代战机项目如歼-35、歼-36、歼-50等,还涵盖了预警机、电子战机、高超音速导弹制导雷达,甚至是卫星遥感领域,为中国打造一个全球性的感知体系提供坚实的技术支持。

歼-20A雷达系统的升级离不开中国在航电架构上的全面进步。目前,歼-20已经采用高度集成的“宝石台”式开放架构,具备持续软硬件升级的能力。这种开放架构允许不同代次的传感器之间进行“即插即用”的替换,使得整机的战斗力得以随着雷达、通信、电子战等系统的不断更新而持续跃升。歼-20在装备氮化镓T/R组件的同时,也对雷达信号处理、目标识别算法等关键软件模块进行了全面更新,使其在电子对抗、高速多目标跟踪等领域取得了显著进展。

随着数字化战斗时代的来临,信息的先感知已成为首要任务。歼-20雷达能力的三倍提升意味着,中国空军能够在高强度对抗中更早地发现、识别并引导导弹精确打击敌方目标,尤其是在面对F-22、F-35等高隐身对手时,将大幅压缩它们的“先手”时间窗口。

这种强大的雷达能力也为电子战及远程制导带来了诸多可能性。未来,歼-20或许会作为编队电子侦察与控制的中枢,结合“忠诚僚机”以及卫星、空基预警系统,构建出一个多维的感知与打击闭环,从而将其角色从“隐身杀手”转变为“体系支柱”。

歼-20A的亮相不仅是战斗机的一次更新换代,更是中国在材料科学、雷达技术、航电系统及气动设计等多个关键领域长期积累后的集中体现。如今的黑皮歼-20A已不再仅仅是一个“隐身猎手”,而是具备了电子压制、信息控制及体系作战能力的空天强者。未来,伴随着碳化硅、氮化镓等先进半导体技术的持续突破,中国空军将不断缩小,甚至超越与美军之间的技术鸿沟,逐渐迈向一个信息主导的强大空军之国。

股票配资是什么,实盘股票杠杆平台,玖玖策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。